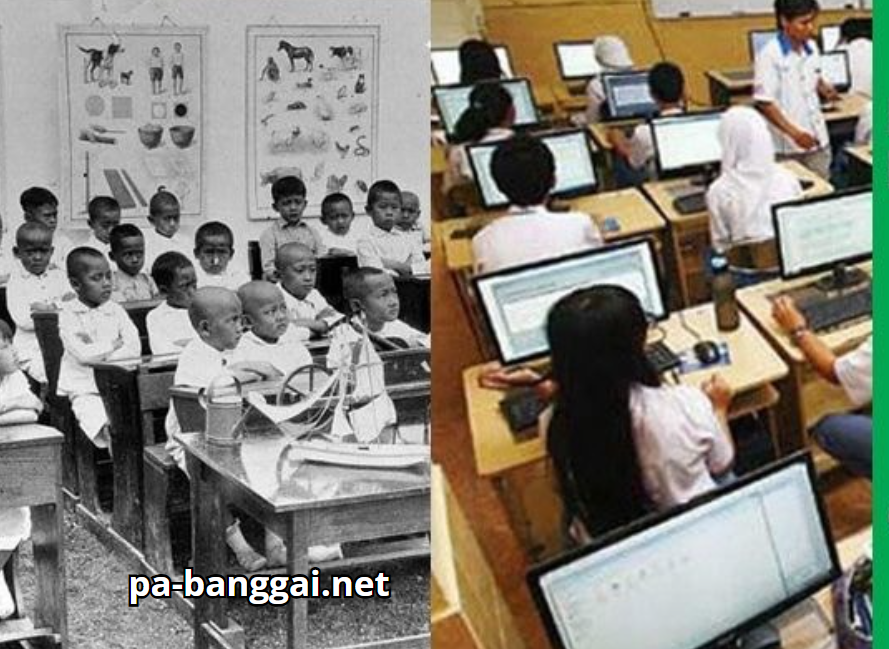

Di balik istilah “Pendidikan Etis” yang terdengar mulia, sejarah mencatat bahwa sistem ini bukan semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan rakyat jajahan. Kebijakan pendidikan yang mulai diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 sebenarnya adalah bagian dari politik etis—suatu gerakan moral yang bertujuan untuk “membalas budi” terhadap rakyat Hindia Belanda atas kekayaan yang telah dikuras oleh negeri penjajah itu. Namun, benarkah pendidikan ini tulus untuk mencerdaskan bangsa?

Akar dari Pendidikan Etis

Politik etis lahir sebagai respons terhadap kritik keras terhadap perlakuan kolonial Belanda yang dianggap terlalu eksploitatif. Salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bidang pendidikan. Pemerintah kolonial mulai membuka sekolah untuk anak-anak pribumi, seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) untuk anak bangsawan dan sekolah rakyat tiga tahun bagi masyarakat umum. Sekilas tampak progresif, namun hanya segelintir rakyat yang bisa menikmatinya.

Pendidikan ini tidak ditujukan untuk membebaskan rakyat dari ketertinggalan, melainkan untuk menghasilkan tenaga kerja rendah yang bisa melayani kepentingan administrasi kolonial. Artinya, pendidikan etis bukan tentang pembebasan, tapi lebih kepada kontrol dan efisiensi sistem pemerintahan Belanda di tanah jajahan.

Janji Kemajuan yang Tidak Merata

Meski beberapa tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta lahir dari sistem pendidikan kolonial, mayoritas rakyat Indonesia tetap tidak tersentuh pendidikan layak. Jumlah sekolah terbatas, akses pendidikan hanya untuk kalangan tertentu, dan kurikulumnya dirancang untuk menanamkan loyalitas kepada Belanda.

Lebih jauh lagi, pendidikan etis juga menyebarkan nilai-nilai Barat yang perlahan menggeser nilai-nilai lokal. Ada standar ganda yang ditanamkan dalam sistem ini: pribumi diajari untuk menjadi “terpelajar”, tapi hanya cukup untuk menjadi pelayan pemerintahan, bukan untuk jadi pemimpin.

Baca juga: Ilmu Pendidikan Sudah Maju, Tapi Jumlah Guru Masih Era 90-an

Efek Jangka Panjang dalam Sejarah Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, warisan pendidikan etis ini tetap terasa. Struktur pendidikan masih mengikuti pola kolonial yang kurang inklusif. Bahkan hingga kini, kita masih berjuang membangun sistem pendidikan nasional yang benar-benar memerdekakan dan merata. Banyak daerah tertinggal belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai, dan kurikulum sering kali berubah mengikuti kepentingan elite.

Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa dari pendidikan etis lahir pemikiran-pemikiran kritis yang kemudian menjadi benih perlawanan terhadap penjajahan. Ironisnya, sistem yang bertujuan untuk mengendalikan justru menciptakan perlawanan dalam bentuk kesadaran nasional.

Pendidikan etis bukanlah berkah murni dari penjajah, melainkan alat politik terselubung. Ia menjanjikan kemajuan, tapi hanya bagi sedikit orang. Sistem ini menanamkan perbedaan kelas dan memperkuat dominasi Belanda. Kini, tugas kita adalah memastikan pendidikan benar-benar membebaskan, memanusiakan, dan tidak lagi jadi alat kepentingan tersembunyi. Jangan biarkan janji pendidikan kembali menjadi manis di mulut, tapi pahit di kenyataan.